従来の蛍光灯は熱陰極管(HCFL)と呼ばれ、電極を加熱することでエミッタから電子を放出します。一方で、冷陰極管(CCFL: Cold Cathode Fluorescent Lamp)は電極を加熱せずに電子を放出し、点灯することが可能です。また、フィラメントを持たないため、管単体での寿命は80000時間を超えますし、10万回以上のON/OFFを繰り返しても寿命の劣化はありません。その演色性や輝度が高く、少ない消費電力で明るく照らすことができます。30年以上前からモニターのバックライト光源などの産業機器光源として使用されてきましたが、約10年前から照明分野でも広く用いられるようになりました。直管タイプは全世界で150万本以上が普及し、国内では累計で6000千社に対し約80万本を販売しています。電球タイプについては200万個を超える販売実績があります。

照明としての性能も抜群

aiSave CCFLはLEDにも引けを取らない照明性能

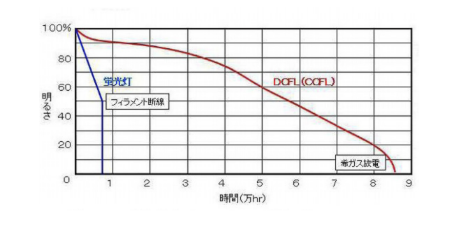

CCFL蛍光管は単体であれば80000時間以上点灯可能で、これは従来の白色蛍光灯の7000時間に比べて大幅に長持ちします。アイセーブCCFL照明は製品の設計寿命として、電球タイプでは40000時間、蛍光灯タイプでは50000時間(明るさが60%になるまで)を設定しています。

POINT

1

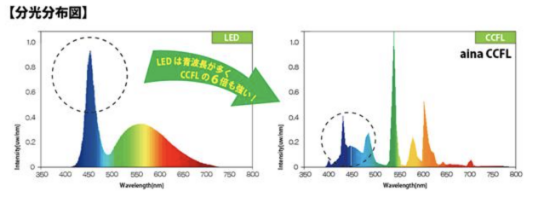

3波長の自然な光

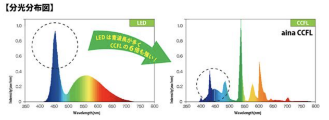

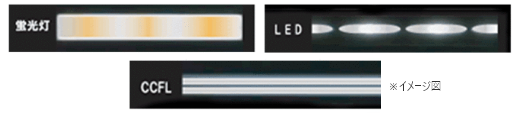

CCFLは赤・青・緑の三波長に集中して分光している3波長型の自然な光で、人の色覚反応に合うことから物がはっきりくっきりと見えやすいのが特徴です。

POINT

2

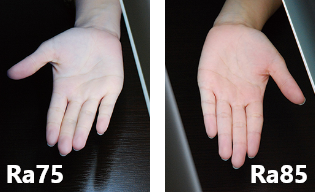

高い演色性

CCFLは高い演色性を持ち、自然な色彩を再現する光の波長を発します。光源の演色性の違いは、色の見え方だけでなく、その照明によって私たちが感じる心理的な明るさ(明るさ感)にも影響を与えます。

POINT

3

赤の再現性が抜群

バランスの良い色の再現性を持つCCFLは、赤・青・緑の3色の再現性においてバランスがとれています。特に、赤色(R9)と肌色(R15)の再現性においては、CCFLが秀でています!

LEDの青色光(ブルーライト)問題とは、380nm~495nm(ナノメートル)の波長の可視光線のことを指します。これは可視光線の中で最もエネルギーが高く、眼の角膜や水晶体では吸収されずに網膜まで到達する光の波長です。アンバランスな強いブルーライトは、毎日長時間にわたって曝露されると、目の回復機能であるビジュアルサイクルが追いつかず、加齢黄斑変性や青色光網膜傷害の原因となることが明らかになってきています。さらに、青色光を浴びるとメラトニンの分泌が抑制され、生活リズムが乱れる原因ともなります。また、青色光は波長が短いため、眼内で光が散乱しやすく、ピントを合わせるのが困難になります。

LED

CCFL

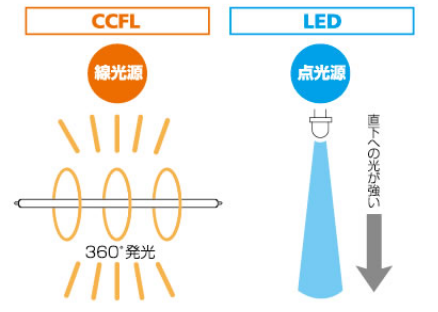

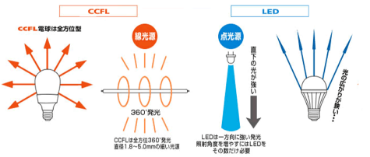

配光について

LED照明は指向性がありますが、CCFLは360°全方位に照射可能な線光源であり、広い範囲に均一な光を放射します。配光の広がらない照明では、床面で光が重なり合っても問題が生じます。人の顔や掲示物は実際には1.5メートルから2メートルの高さにあり、照明効果を得たい高さはほとんどの場合床面ではありません。この高さで光が重なっていなければ、光の当たらない部分が出てきてしまいます。

また、照明においては、水平面に当たる明るさ(水平照度)だけではなく、垂直面に当たる明るさ(垂直照度)も重要です。例えば、机上の書類は水平に置かれて読むことが多いですが、対面する相手の顔色や表情、掲示物を読む場合など、垂直面での明るさが求められるシーンのほうが多いです。配光範囲の広い照明を使用すれば、作業空間の均等度が高まり、作業空間が快適になります。

影について

直線性の強い光は、照射物に強い影を生じやすく、視認性が悪くなります。しかし、CCFLは配光が広く均一で、光が回り込むため、影が自然につき、視界が良好になります。

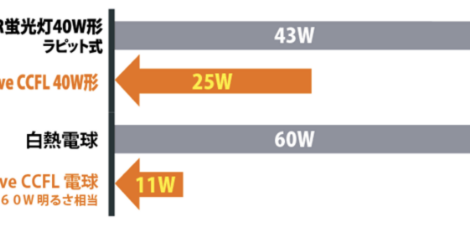

従来型の蛍光灯は安定器を含めて約44W程度の電力を消費します。また、安定器の使用年数が10年を超えると、消費電力はさらに増加します。一方、CCFL照明は省エネ性能が高く、直管蛍光ランプに比べて約45%、電球形に比べて約80%の消費電力削減が可能です。

フリッカー(チラつき)

フリッカー現象の光の元の利用者は、ひどい場合

目の疲れ・目眩・吐き気などの症状を起こすことがあり

健康上好ましくないものです。

従来の蛍光灯は交流電源で点灯し、1秒間に100回、120回(50Hz、60Hz)の頻度でONとOFFを繰り返します。これが眼の神経を疲労させ、近視の一因になるとも言われています。

一方、CCFL照明は高周波のインバーター方式を採用しており、フリッカー現象が発生しにくいです。また、残光時間が長い(オフにしてもすぐに光が消えない)ため、明るさの時間的な変化が少なく、フリッカーはほとんど発生しません。

紫外線が出ないので虫がこない

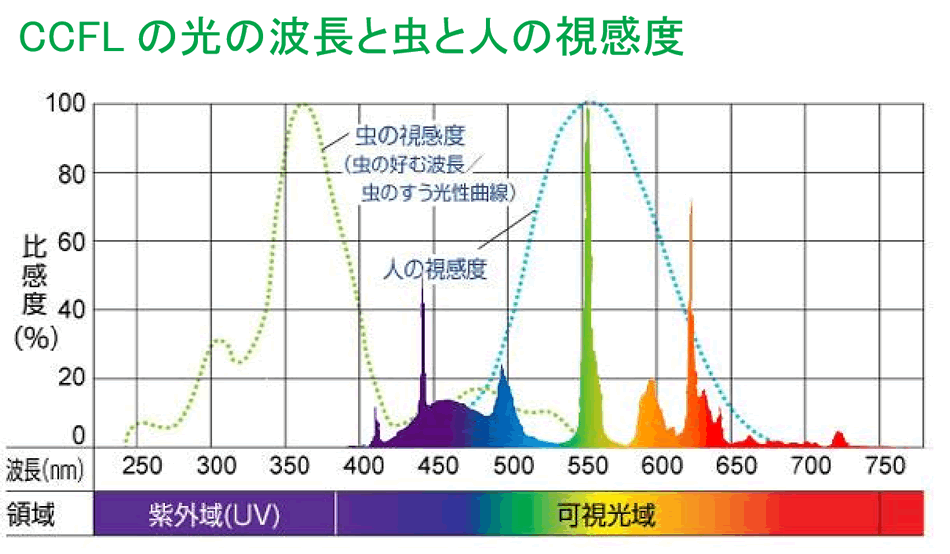

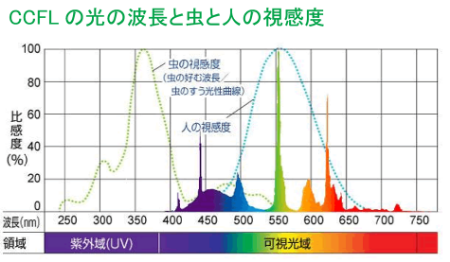

紫外線を感じる虫は、主に250~400nmの紫外線を光として感知します。CCFLは、虫を誘引しやすい400nm以下の近紫外線波長がほぼゼロに近い値となっています。従来の蛍光灯に比べて、紫外線による色褪せが無く、また近紫外線に集まる虫が寄り付きにくい特長があります。さらに言うとCCFLはお肌にも優しいです。

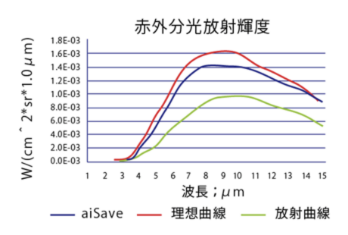

遠赤外線(育成光線)の光も放射している

LEDには紫外線も赤外線もなく、ほぼ可視光線しか放射していません。

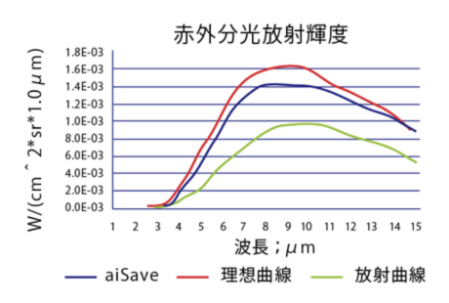

一方、LEDは紫外線も赤外線もほとんど放射せず、ほぼ可視光線のみを放射します。CCFLは遠赤外線の中でも熱効率の大きい4~14μm(特に10μm領域)の波長を持つ「育成光線」を放射します。この「育成光線」は、水分子を活性化したり、全ての動植物の成長を促進する効果があると言われています。この波長の光線は、植物を育成する効果があるため「育成光線」と名付けられました。NASAは、10万種類の太陽光線の中で、動植物の成長に最も重要な光の波長として育成光線を挙げています。人間や動植物は太陽光線が無いと生きていけません。太陽光線の中で「育成光線」を吸収することにより、共鳴吸収現象が起こり、その結果、分子のクラスターを小さくし、さらには熱エネルギーに変わり暖かくなるといわれています。

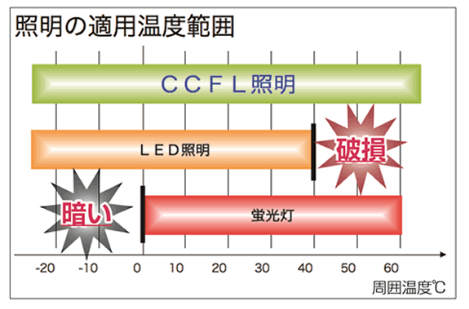

CCFLは周囲温度に制約されず、暑さや寒さに強い照明です。従来の蛍光灯は0℃以下の温度では暗くなりますが、CCFLは廃熱量が蛍光灯に比べて少ないため、60℃以上の環境下でも適応可能です。また、アイセーブ抗菌CCFLライトは、カビや臭いに困っている食品冷蔵倉庫などに最適です。

人が感じる「明るさ」は、「演色性が高い」ことや「視感輝度」が高いことからも感じられます。この「明るさ」とは人間の生理的な感覚を表し、実際にはこれには数値では表現できない心理的な要素も含まれます。また、人間は瞳孔の働きにより、徐々に明るさに順応することができます。輝度が高すぎると「グレア=まぶしさ」を感じ、瞳孔が収縮し、部屋が暗く感じられます。逆に、輝度が適度であれば、空間は華やかな「きらめき感」を持つように感じます。

2013年1月13日から18日まで行われた国連環境計画(UNEP)にて、水銀汚染防止に向けた国際的な水銀規制に関する新条約の条文案が合意されました。その中では、「ある一定以上の水銀量を有するもの等についての製造、輸出及び輸入を禁止する」と規定されていますが、通常の蛍光灯やCCFL管は既に一定量未満を順守しているため、対象外です。CCFLアイセーブの水銀使用量は欧州RoHS指令に適合する3mg以下を大きく下回る0.6mg以下です。また、使用しているのは水溶性の無機水銀であり、万が一人体に取り込まれても無害です。水溶性で硫黄を含むタンパク質と結合しやすい性質を持つため、不必要な重金属は吸収されにくくなります。また、もし吸収されたとしても、肝臓などでメタロチオネインという保護用のタンパク質が生成されるため、毒性は少なくなります。さらに、元々神経細胞にもこの機構が存在します。

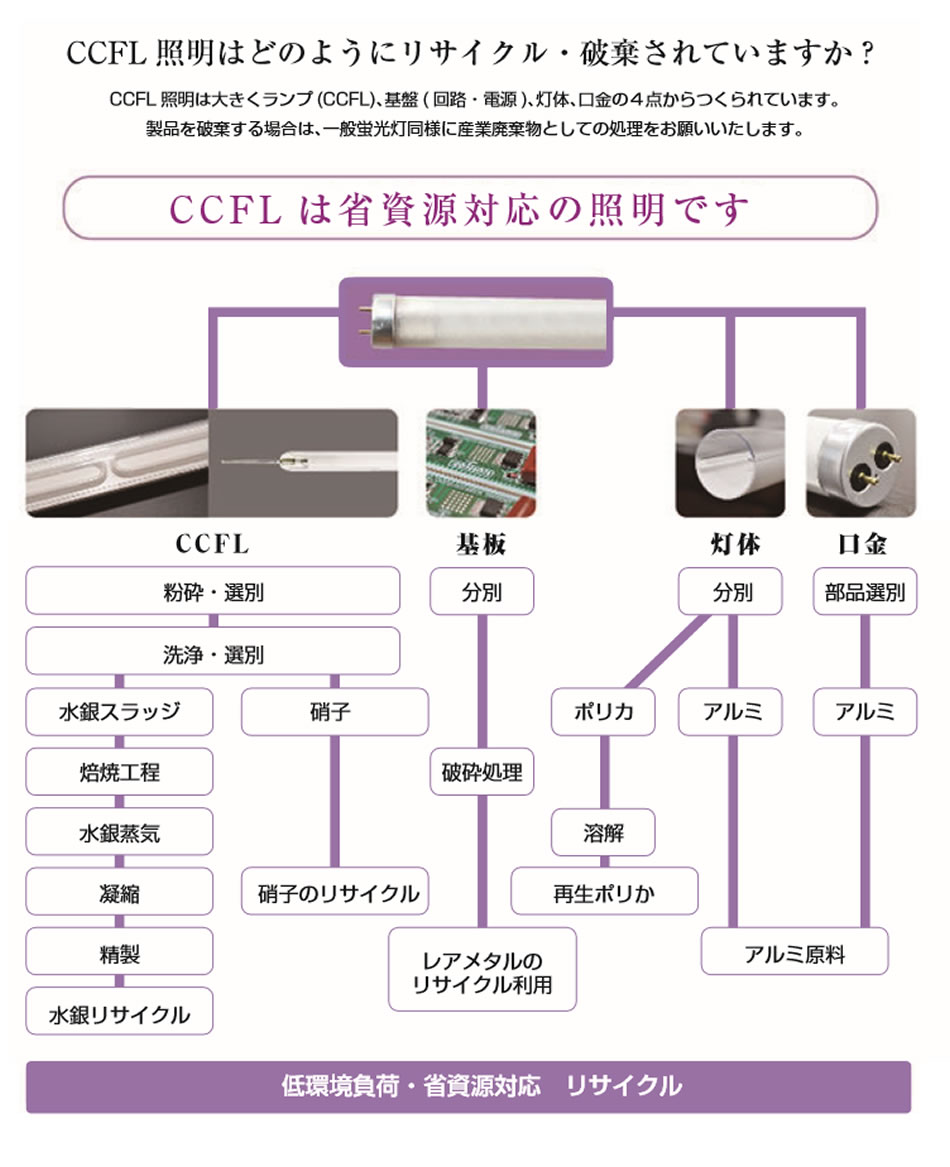

水銀条例(PDF)CCFL照明に使用されている部品のほとんどが リサイクルされます。 各自治体の産業廃棄物の指定に従って処分してください。

こんな場所に適しています